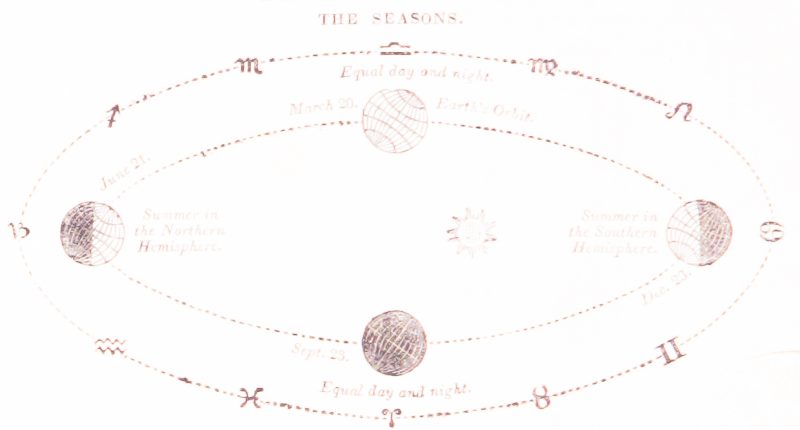

冬至から始まったsanagi apothecaryの旅も、秋分を迎えもうすぐ一年。

秋分は古い魔法を使う人達にとってMabon(メイボン)と呼ばれ、収穫祭の名残であるそうです。

春から数えて二度目の収穫期であり、これから日が短くなり厳しい冬を迎えます。

今年の冬は人によっては待ちわびた新しい太陽を迎える時になるでしょう。

穏やかな秋の日には光に感謝し、冬に向け心の準備をしましょう。

秋の養生

秋は急に空気が乾燥し始め、気温もだんだんと下がってきます。外界の変化に身体や心が戸惑いを見せる時期でもあります。免疫を下げないよう、しっかり栄養と睡眠を取ります。

今回は秋に作っておくと便利なハーブとアロマのクラフトレシピをご紹介します。

Herb tincture ( ハーブチンキ )

ドライハーブやフレッシュハーブはアルコールに浸けておくと、有効成分の水溶性成分と脂溶性成分を両方抽出することができます。これをチンキ剤と呼びます。ハーブ:アルコール=1:5を目安に調合します。アルコールは内外使用できるのでウォッカやホワイトリカー、25度〜35度程度の米焼酎などを使用します。

<用意>

・広口のビン

(保存時は茶色やブルーなどの遮光瓶を使用します。)

・ハーブ(フレッシュ、ドライ両方可)20g(目安、今回は5倍量)

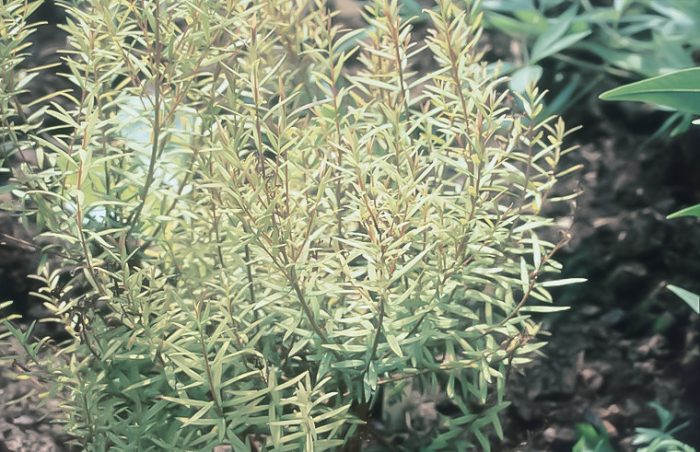

- タイム…4g

- セージ…6g

- ペパーミント…3g

- レモンバーム…3g

- ヒソップ…4g

*上記はあくまで参考で、ハーブは適量を使う人の目的に合わせて変化させて大丈夫です。グラム数を5〜10倍量の中で調整しても風味が変化します。(タイムは強いので入れすぎない方が使いやすいです。)今回は風邪除けのためのうがいやマウスウォッシュにおすすめのレシピです。

・米焼酎…100ml(↓この辺りは食品店などにあるのでよく使います。)

<作り方>

- 洗浄して乾かした瓶にハーブを入れ、アルコールを注ぎます。ハーブは完全にアルコールに浸かるようにします。アルコールが足りないようであれば少し足してください。

- 2週間、毎日1回瓶を軽く振って混ぜます。保存は常温〜冷暗所で行います。

- 2週間後、茶こしやコーヒーフィルターなどを使用してハーブをこし、遮光瓶に入れます。保存は冷蔵庫で行い、1年を目安に使い切ります。

- うがいの他、外出先で喉のケアやリラックスのために白湯やハーブティーに垂らしての飲用も可能です。

*保存瓶はスポイト付きが便利です。うがいなどで使用する時、コップ1杯の水かぬるま湯に対して1〜3滴ほどチンキ剤を加えます。

<Herb tinctureの使い方>

小瓶に移し、旅行や仕事中にハーブティーを淹れることができないようなときや、急ぎのときに水や白湯などに数滴入れるのに良いです。あとは、帰宅した時のうがいに数滴。今からの時期は特にあると安心ですね。抗菌の働きをするハーブを選んでおけば、手軽に体を守ることができます。自分で作ることで、何が入っているかわかって安全に使うことができるのも良さの一つです。(ご妊娠中、授乳中の方などはアルコールが入っているので、飲用はお控え下さい。)

ご妊娠中、授乳中の方でも召し上がることのできるレシピ

これからの時期はお身体の調子が揺らぎやすくなるのに、なかなか病院にも行きにくかったりして不安があると思います。オンライン診療なども増えてきましたが、手軽にできる養生レシピをご紹介します。

ハーブティー(3〜5分ほど蒸らします)

- ペパーミント…小さじ1

- カレンデュラ(マリーゴールド)…小さじ1

- ブルーマロウ…大さじ1

- ジャーマンカモミール…小さじ1

- 白湯…400ml

上記は全て『メディカルハーブ安全性ハンドブック第2版』(という安全性に関する症例が載った分厚い本があります。)においてクラス1クラスAの適切な使用において安全とされているハーブです。

こちらもやはりハーブの量は適量で、お好みにより調整されてください。(カレンデュラは苦味があるので少なめにすると飲みやすいです。)ペパーミントは喉や鼻の熱感をとったりスッキリさせ、ブルーマロウは粘液質によって喉の粘膜を護ります。カレンデュラは乾燥によって傷んだ喉に抗菌の働きや粘膜の修復の働きが期待できます。ジャーマンカモミールにも消炎の働きがあることと、リラックスさせてくれることによって免疫を高める働きも期待できます。また、胃腸のケアも同時にできるハーブたちなので、食欲がなかったり、食べすぎているときなどにもおすすめです。(食欲の秋とも言いますので!)

ティートゥリーで感染症予防

ティートゥリー(学名:Melaleuca alternifolia)も優れた抗菌、抗真菌、抗ウィルスの働きが認められており、安全性が高いことが確認されています。精油は100%天然成分で、できれば成分表が開示されているものを使用してください。(プラナロムなど)最新の子供の口腔衛生のための臨床研究では、ティートゥリーオイルで作成したうがい薬で口内細菌の有意な減少が確認されたということで、マウスウォッシュとしての効果も期待できます。ただし、味覚に影響を及ぼす可能性もあるので、飲み込まないことと違和感があったら使用を中止することを厳守し、最低量を使用することが良いのではないかと思います。(精油の飲用はほとんどの協会で推奨されていません。sanagi apothecaryでも推奨しません。JAMHAではうがいは活用法として紹介しています。)

うがい薬として

コップ1杯の水、またはぬるま湯に対し、ティートゥリー精油1滴を混ぜてうがいする。

芳香浴で空気を浄化する

白湯を入れたマグカップやアロマディフューザーなどを用意し行います。

ティートゥリー…2滴程度

ユーカリ・ラディアタやラヴィンツァラ…1滴程度

以上の精油は風邪やインフルエンザなどの呼吸器系のケアに使われることの多い組み合わせで、芳香浴に関しては適量の使用下で乳幼児からお年寄りまで安全にお使いいただけます。

(備考ですがティートゥリーのみ、皮膚塗布において3歳未満の乳幼児や敏感肌には10%以下に希釈して使います。)

マグカップなどに白湯を入れ、精油を加えて、蒸気を口から吸い込むようにすることを蒸気吸入法と言い、精油さえあれば簡単にできるケアとされています。急に喉の調子が悪くなったときなどに良いですね。

また、sanagi apothecaryでも秋の養生をテーマにしたハーブを調合することができます。お気軽にご相談ください。(2021年で終了)

それではどうか良い秋分をお過ごしください。